Lola y yo

Nunca vi a Lola (Goldstein), aunque trabajamos juntos hace mucho tiempo. Y aunque nunca vi a Lola, estoy seguro de que ella sí me ha visto a mí, porque Lola es para mí el nombre de una mirada.

Una vez, le pedimos que ilustrara la presentación de Habitaciones, la novela autobiográfica de Emma Barrandeguy. Lola trazó unas pocas líneas, como siempre, pero esas pocas líneas mostraban que ella había visto algo: unos zapatitos de mujer abandonados (dos pares), un vestido sobre la cama, nimiedades. Pero en esas nimiedades quedaba claro que algo había pasado o que algo estaba por pasar.

Los dibujos de Lola funcionan siempre como cuentos o novelas. Su mirada se detiene en pequeños detalles y en el detalle carga toda la tensión del acontecimiento. Nada que ver con la estética naïve. Los artistas naïve, que nunca están seguros de nada, sobrecargan sus creaciones de banalidades. A lo mejor, piensan, en alguna de esas banalidades alguien encontrará sentido. Pero en la estética naïve el sentido se vive como una ausencia casi angustiante: dan ganas de quemar esos cuadros y asesinar a sus ejecutores.

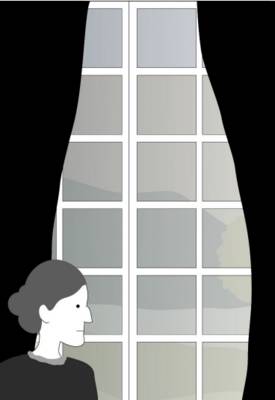

Lo de Lola es otra cosa. Cuando tuvo que dibujar a Virginia Woolf optó por mostrarla mirando a través de una ventana. Detrás de la ventana, lo sabemos gracias a Lola, Virginia mira el río al que, más tarde o más temprano después de ese momento, entregará su aliento final. En el minimalismo de Lola, que sabe que no hay manera de reproducir fielmente la realidad (esa entelequia), lo poco que se ve (lo poco que ella ha visto) se carga de un dramatismo intenso. No, no es dramatismo: es tensión narrativa. Hay que imaginar todo lo que pudo pasar antes y todo lo que podrá pasar después.

Con las fotos es lo mismo: un cielo cargado de nubes, unos pájaros. ¿Qué vio Lola en ese momento? Por supuesto, la inminencia de una tormenta. Pero mucho más que eso, vio la historia de esos pájaros, separados por el viento cargado de electricidad: ¿se encontrarán? ¿conseguirán reunirse? En otra foto, se ve un médano, apenas cubierto de vegetación. Unos días después, según el capricho de la arena, el agua y las tormentas, ese médano puede haber desaparecido. Sabemos, a través de la mirada de Lola, que ese médano es apenas un instante de peligro.

Como todos los artistas, Lola es maniática. Si la dejan, siempre tratará de incluir un muñeco, un oso de peluche, un mundo niño, es decir: un mundo portátil, para llevar encima. Hay una foto de Lola que muestra un micro y, en el micro, esos fetiches, esos ídolos o penates o dioses tutelares, colgados de la ventanilla, vigilando, tal vez, el sueño del que viaja.

No hay mejor arte que el que piensa el mundo de la infancia, porque la infancia es lo poco que todos (quiero decir: todos) alguna vez compartimos: esa confianza idólatra en lo que ponemos en el lugar del beso de la madre o la caricia del padre. Después, el mundo nos obliga a abandonar esos vicios (nos dicen) de la conciencia. Arrojados al lenguaje y a la historia, perdemos la infancia. Lola ha visto eso y lo ha visto tan bien que ya no podemos prescindir de su mirada.

Le pedimos que dibujara a Pynchon: lo convirtió en dos gigantescas orejas de conejo que sobresalían detrás de un libro enorme (el conejo leía). Le pedimos que dibujara a Pinocho. Eludiendo el chantaje laboral (¡esperábamos un Pinocho!), dibujó un tronco sosteniendo un libro (también el tronco leía). Había que imaginarse el tormento de ese tronco en manos de Gepeto, esa materia tallada a lo largo de los días y las noches, que iba a ser alguna vez un muñeco que deseaba ser un niño. Pero eso, después de la mirada novelesca de Lola.

Cuando Lola dibuja caras (no lo hace casi nunca) el resultado es impresionante: la seriedad de esos rasgos, la concentración en aquello que están haciendo (o que han hecho, o que van a hacer) es total y definitiva. Es el caso de su Virginia Woolf o su Pinocho. Cada uno de ellos, Lola lo ha visto, tiene cosas importantes en la cabeza. Y así, el arte de Lola alcanza las cimas de la exquisitez: es un arte minimalista, es un arte de la infancia y los mundos portátiles, es un arte de la tensión narrativa (¿y ahora qué, y ahora qué?) pero es, sobre todo, un arte de la conciencia, esa flor tan delicada que pocos artistas se atreven a tratarla.

_pages-to-jpg-0014%20-%20copia.jpg)

.jpg)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario